茨城県立結城第一高等学校校歌

作詞 土井晩翠

作曲 岡野貞一

1.県は茨城 むかしより

歴史にしるき 結城の地

その名を呼びて 農業の

教えほどこす わが母校

2.母なる大地 一切を

育む土に したしみて

勤労つねに やむなかれ

教えは高し また遠し

3.見よ 八州の空に立つ

筑波のみねを 溶々と

沃野うるをす 鬼怒川を

高く遠きの象徴を

4.ああ我が健児 豊かなる

のぞみの春に 勇み立ち

つとめよ日々に 向上の

道にすすみて 弛みなく

結城第一高等学校応援歌

作詞 石崎 青花

作曲 斉藤徳三郎

1.雲をつら抜く 筑波の峯に

昇る朝日の 光をうけて

うまずたゆまず 鍛えた我等

日頃の心技を 誇るは今だ

がんばれ結城 がんばれ結城

がんばれ結城 それっ

勝利めざして 我等が一高

(歓声)フレフレフレー

2.ゆくは飛鳥か 白馬の影か

きそう若人 わきたつ歓呼

勝利は常に 母校の上ぞ

黒い眉あげ 張り切る選手

がんばれ結城 がんばれ結城

がんばれ結城 それっ

記録めざして 我等が一高

(歓声)フレフレフレー

3.若い力だ みなぎる意気だ

練磨の幾日 今日こそいかし

緑の空に かちどきあげりゃ

町も歓呼だ 勝利の旗だ

がんばれ結城 がんばれ結城

がんばれ結城 それっ

栄光めざして 我等が一高

(歓声)フレフレフレー

本校の沿革

1.学校名

茨城県立結城第一高等学校

2.位置

茨城県結城市大字結城1076番地

電話(0296)33-2141

3.事歴

明治30年4月19日 町立結城蚕業学校として創立

〃30年6月9日 町立結城染織学校併置

〃34年9月11日 併設染織学校廃止

〃35年5月31日 蚕業学校組織を農業学校乙種規定によって変更

町立結城農業学校となる。

昭和4年4月1日 県立移管により、茨城県立結城農学校と校名改称。

〃22年4月1日 学制改革により併設中学校を併置

〃22年11月15日 50周年式典举行

〃23年4月1日 茨城県立結城農業高等学校と校名改称

〃24年4月1日 全日制過程商業科及び定時制課程を増設置し男女共学となる。

茨城県立結城第一高等学校と校名改称

昭和30年4月1日 下妻第一高等学校上山川分校を本校に移管される。

本校定時制を減員して定員200名とする。

〃34年10月16日 創立60周年記念式典挙行

〃37年4月1日 定時制募集停止全日制商業科1学級増に改編

〃38年4月1日 全日制商業科1学級増

〃39年4月1日 全日制園芸科1学級新設

〃43年4月1日 全日制生活科1学級新設

〃47年4月1日 全日制商業科募集停止、園芸科、生活科各1学級増

〃49年4月1日 (各学年農業科2、園芸科2、生活科2学級の計6学級となる)(全校18学級)

〃53年1月7日 本館524272㎡ 新築

〃53年11月8日 創立80周年記念式典举行

〃56年12月2日 特別教室棟新築

〃58年2月2日 普通教室棟1122㎡ 新築

〃58年4月1日 農業、生活科各1学級を普通科に改編、外に普通科2学級増となる。

〃60年4月1日 普通科の完成年度となり農業科1、園芸科2、生活科1、普通科4の1学年8学級全体で24学級となる。

〃63年4月1日 農業、園芸、生活科は各1学級に、普通科は5学級改編となる。

平成元年4月1日 農業、園芸科は各1学級に、普通科は6学級改編となる。

〃2年4月1日 園芸科は1学級に、普通科は7学級改編となる。

〃3年4月1日 普通科8学級改編となる。

〃4年4月1日 普通科7学級改編となる。

〃5年4月1日 普通科5学級改編となる。

〃9年11月7日 創立100周年記念式典挙行

〃10年4月1日 普通科4学級改編となる。

〃15年11月13日 自転車置場3棟新築

〃17年2月2日 体育館新築

〃18年3月15日 部室新築

令和3年4月1日 普通科3学級改編となる。

〃4年10月26日 創立125周年記念式典挙行

〃7年4月1日 単位制高校普通科となる。

目指す学校像

校訓「自彊不息」(じきょうやまず:自ら努めて励み、事に当たっては全力を尽くして怠らないこと)を精神的支柱とし、知育・徳育・体育の健やかな成長を図り、社会性や公共心を備えた地域社会に貢献できる有為な人材の育成に努める。

(1) 教育内容や指導方法等の工夫・改善により基礎・基本の定着を図るとともに、自ら学び自ら考え実践する力を育成する学校

(2) 基本的生活習慣の確立を図るとともに、道徳教育・特別活動等を通して、規範意識や豊かな心を育成する学校

(3) 特別活動や体験学習等の活性化により、健やかな心身を育成する学校

(4) 生徒一人一人の望ましい勤労観・職業観の醸成を図り、希望進路の実現を目指す学校

(5) 帰国・外国人生徒への教育の充実を図るとともに,日本文化や異文化の理解を深め,国際感覚豊かな人材を育成する学校

(6) 保護者・地域社会等と連携・協力しながら、常に教育活動の改善・充実を図る開かれた学校

学習成績の評価と単位修得規定

1単位とは、50分授業で年間35回学習することであり、国語3単位とは、年間105回の授業があることを意味している。

単位は規定によっておおむねその教科の目標に到達したとき与えられる。単位を修得するためには、学年末に「2」以上の評定を取らなければならない。

1 学習成績の評価と評定

(1) 次にかかげる資料等に基づいて、観点別に評価を行う。

ア 定期考査・実技試験・小テスト・プレゼン等

イ 提出物(課題・レポート・作品制作物等)

ウ 学習状況の観察(学習意欲や態度等)

エ 授業・補習授業等への出席状況等

オ 欠課時数10分の1超の者への課題等

(2) 観点とその評価は次のとおりである。

ア 観点

(ア)知識・技能

(イ)思考・判断・表現

(ウ)主体的に学習に取り組む態度

イ 評価

A:十分に満足できる

B:おおむね満足できる

C:不十分である

(3) 評定は5段階法とし、観点別評価の結果を総括して定める。

2 単位の認定

(1) 出席時数が出席すべき時数の5分の4以上であり、学習成績評定が2以上である場合に認定される。

(2) 2ヵ年以上にわたり、分割履修する教科科目は、その年度における学習に応じて評定を行い、年度ごとに単位修得の認定を行う。

付則

(1) 定期テストの不正行為に関しては、当該科目の点数を0点とし、特別指導の対象とする。

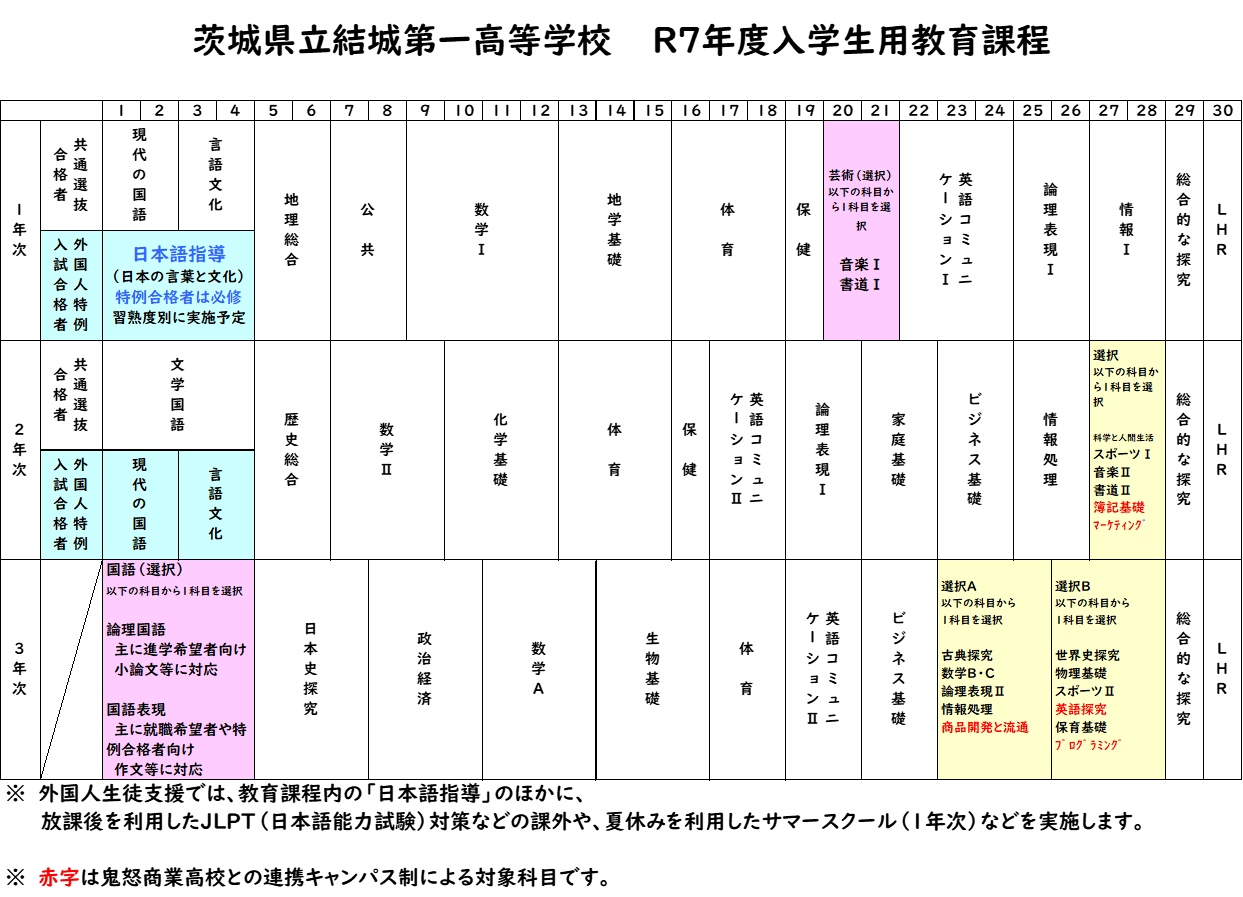

令和7年度入学生用教育課程

ホームルーム活動

ホームルームは、学校における生徒の基礎的な生活集団である。編成については、学習集団の学級編成と同一とする。これを単位とし活動することをホームルーム活動という。

1目 的

(1) 生徒と教師が日常親しく接することにより、互いに尊敬し、理解し合う。

(2) ホームルームや学校生活への適応を図る。

(3) ホームルームや学校生活の充実と向上を図る。

(4) 個人及び社会の一員としての在り方生き方を学び、健康や安全についての知識を高める。

2 役員とその任務

会長(1名)・・ホームルームの統括、LHRの立案、運営

副会長(1名)・・・会長の補佐及び代理

書記(1名)…記録、連絡、伝達

会計(1名)・・・ホームルーム会費その他の徴収、支払い

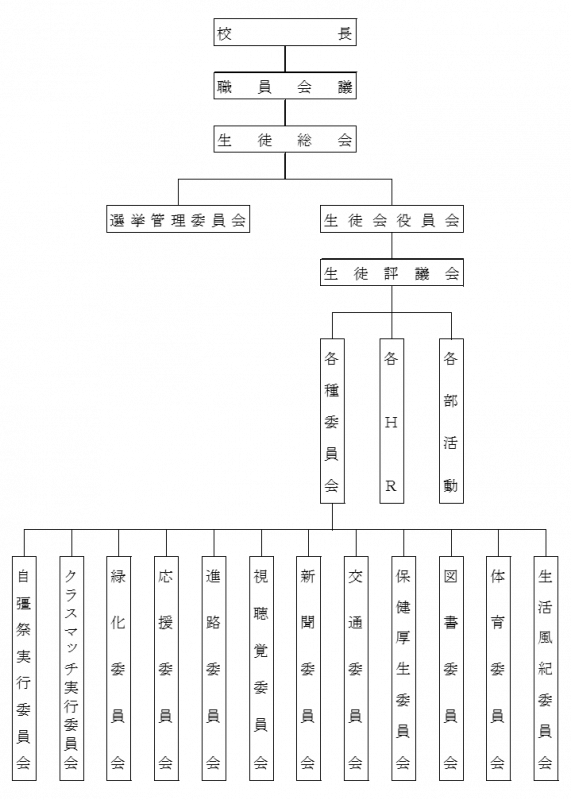

組織図

生徒会会則

(総則)

第1条 本会は茨城県立結城第一高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は会員の自主的・実践的な活動により学校生活の経験を通じて、健全な社会人としての資質の育成を目的とする。

第3条 会員は校長より委任された範囲内において審議し、実行する。

(組織)

第4条 本会は、本校生徒をもって組織し、会員は総て票決権を有する。

第5条 校長及び教職員は本会の顧問となり、票決権を有しない。

第6条 本会に次の機関をおく。

1 生徒総会 2 選挙管理委員会 3 生徒会役員会 4 生徒評議会 5 各種委員会 6 ホームルーム 7 部活動

(生徒総会)

第7条 生徒総会(以下「総会」)は、本会における最高の議決機関で次のことを審議する。

1 予算、決算に関すること。

2 年間の活動計画の決定、年間の活動の結果報告と承認に関すること。

3 生徒会会則の制定及び改廃に関すること。

4 その他、審議を必要とする事項。

第8条 総会は年1回開くことを原則とする。ただし、下記の場合臨時にこれを開くことができる。

1 生徒会会長(以下「会長」)が必要と認めたとき。

2 生徒評議会が必要と認めたとき。

3 その他、校長が必要と認めたとき。

第9条 総会の議長は会長があたる。

第10条 総会は全会員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数の賛成により決する。

(選挙管理委員会)

第11条 委員及び委員の任務は次のとおりとする。

1 各ホームルームより1名を選出する。

2 生徒会役員選挙及び解任に関する一切のこと。(第13条、第14条)

3 委員は、候補者としての資格を有しない。

(生徒会役員会)

第12条 会に次の役員をおく。

1 会長(1名) 2 副会長(2名) 3 書記(2名) 4 会計(2名)

第13条 本会の役員は、年1回会員の中より投票によって決定する。信任投票の場合は過半数の得票を必要とする。ただし、立候補者がいない場合は評議員の互選で決定する。

第14条 本会役員の解任は、本会員の3分の1以上署名した解任請求書が選挙管理委員会に提出された場合、解任投票を行い、全会員の3分の2以上の賛成によって成立する。

第15条 役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代理する。

3 書記は、評議会の議事を記録し書類の整理保管にあたる。

4 会計は、会長の指示により、経費、出納の任にあたる。

第16条 役員の任期は1年とし、補欠役員は前任者の残りとする。

第17条 本会は生徒会に委任された総ての業務の執行権限を有する。

(生徒評議会)

第18条 評議員は各ホームルーム会長(1名)、生徒会役員、各種委員会委員長をもって構成する。

第19条 ホームルーム会長はホームルームの審議を経た問題を提案し、ホームルームの意見を代表する。

第20条 評議員の任期は1年とする。

第21条 生徒評議会は、評議員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席議員の過半数の賛成により決する。

第22条 生徒評議会は、会長が招集し、次の場合には臨時に開くことができる。又、必要がある時は会員の出席を認めることができる。

1 会長が必要と認めた場合

2 生徒評議会構成員の3分の1以上の要請があった場合

第23条 生徒評議会の議長は会長がこれにあたる。

第24条 生徒評議会は次の議事について審議する。

1 予算、決算の審議

2 ホームルームや各種委員会から出される諸問題の解決

3 ホームルーム活動や部活動などに関する連絡調整

4 その他、生徒会全般にわたる事項

(各種委員会)

第25条 生徒会に次の委員会をおき、委員の任務は次のとおりとする。

1 生活風紀委員会(各ホームルーム2名)

学生としての日常生活のあり方について話し合い等をする。その他、生活風紀に関すること。

2 体育委員会(各ホームルーム2名)

体育の授業内容等をホームルームに連絡する。授業中の号令をかける。その他体育行事に関すること。

3 図書委員会(各ホームルーム2名)

読書会の開催、希望図書調査、その他、図書に関すること。

4 保健厚生委員会(各ホームルーム2名)

各種保健行事に協力する。傷病人がいる時は付き添い、又は速やかに連絡する。その他、保健厚生に関すること。

5 交通委員会(各ホームルーム2名)

交通安全に関する調査や広報活動、交通安全キャンペーン等への参加。

6 新聞委員会(各ホームルーム2名)

学校新聞の編集、発行。

7 視聴覚委員会(各ホームルーム2名)

放送担当。その他、視聴覚に関すること。

8 進路委員会(各ホームルーム2名 *3年生のみ)

進路に係る連絡調整等に関すること。

9 アルバム委員会(各ホームルーム2名 *3年生のみ)

卒業アルバムの作成に関すること。

10 応援委員会(各ホームルーム1名以上)

野球応援に係る準備及び応援団補助に関すること。

11 緑化委員会(各ホームルーム2名)

校内植物の管理、美化に関すること。

12 クラスマッチ実行委員会(各ホームルーム2名以上)

クラスマッチの企画・運営に関すること。

13 自彊祭実行委員会(各ホームルーム2名以上)

自彊祭(文化祭・体育祭)の企画・運営に関すること。

第26条 各委員会の委員は新年度1か月以内にホームルームにより選出する。

第27条 各委員会には委員長(1名)、副委員長(2名)の役員と顧問をおく。

第28条 各委員会は委員長が招集し、次の場合は臨時に開くことができる。

1 委員長が必要と認めた場合

2 委員会構成委員の3分の1以上の要請があった場合

第29条 委員会は委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の賛成により決定する。

第30条 委員会の新設、廃止は生徒評議会にはかり特別活動部及び職員会議で審議のうえ、総会で決定する。ただし、新設に関しては、1年間は係として活動する。

(ホームルーム活動)

第31条 年間ホームルーム活動計画を作成する。

(部活動)

第32条 次の部を設ける。

1 文化部

日本文化部 美術・コミックデザイン部 吹奏楽部 つむぎ・JRC部

2 運動部

柔道部 剣道部 硬式野球部 卓球部 陸上競技部 サッカー部 ソフトテニス部 バレーボール部 バスケットボール部 バドミントン部 地域振興部

第33条 部には顧問若干名、主将、部長等を置く。

第34条 部役員の決定は各部ごとに行う。

第35条 部の新設、休部、廃部については、特別活動部会・職員会議で審議のうえ、総会で決定する。

(会計)

第36条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあたる。

第37条 会員は、毎月規定額の会費を納めなければならない。

第38条 部及び委員会は決算報告書を作り、生徒会役員会を経て生徒評議会に提出しなければならない。

第39条 生徒会費の運用ついては別に定める。

(その他)

第40条 本会の議決事項については、校長の承認を得たのち実施する。

付則1 顧問は生徒会の指導に当たり、その活動を促進する。

付則2 本会の事業執行に当たっての必要な細則は評議員会で決める。

生徒心得

本校が目指す学校像に従い、学校の秩序維持と社会生活訓練のために次の指針を定める。

1 登校・下校

(1) 始業10分前までに登校する。

(2) 下校時は必ずホームルームの戸締まりを行う。

2 校内生活

(1) 登校後放課までは外出を禁ずる。ただし、やむを得ず外出する時は担任に許可を受ける。

(2) 金銭及び物品の貸借はしてはならない。

(3) 学校の内外を問わず、前売り券・会員券などの売買譲渡を禁ずる。

(4) 清掃当番は清掃監督の指導の下に授業終了後清掃を行う。

(5) 校内において掲示・貼紙・陳列・配布などをする場合は担当職員の許可を受け、検印後所定の場所に行う。

(6) 応接室、印刷室、会議室等、その他特別教室の使用は許可を受ける。

(7) 購買利用の生徒は、規定の時間(3時限目終了以降の休み時間・昼休み・放課後)を厳守し、飲食後の片付けをきちんとする。

(8) 自習時間は担当教師の指示に従う。担当教師のない場合は教室で静粛に自習する。

3 校外生活

(1) 生徒手帳は常に携行する。

(2) 学生定期券の使用にあたっては、その規則及び注意を厳守する。

(3) 自転車並びにバイク通学の生徒は登録をし、所定の場所に置く。

(4) アルバイトは保護者の同意のもとに学校に許可願を出し、学校生活、学業成績等に支障をきたさない範囲で実施する。ただし、生活

に乱れが生じた者、成績不振の者は、許可を取り消す。

(5) 外泊及び旅行をする場合は保護者の責任において行う。

(6) 一身上の異状が起こった時は直ちに学校に連絡する。

(7) 長期休業中の心得については別に定める。

4 緊急メールについて

(1) 台風、地震、その他の災害等については、学校ホームページの緊急連絡掲示板を確認すること。

褒賞規定

1 表彰

次の各項に相当する場合にはその都度表彰する。

(1) 優れた研究、論文、創作、作品等を発表した者

(2) 部活動又は文化的活動等において特に優秀な技能を発揮した者

(3) 特別活動において顕著な成績をあげた者

(4) 善行のあった者

(5) 1年間皆勤、3年間皆勤の者

(6) その他適当と認めたもの

生徒指導に関する規定

以下のような生徒としてふさわしくない行為のあった場合、特別指導対象になる。

1 服装・頭髪等の違反

2 無届アルバイト

3 喫煙(タバコ所持・ライター所持・喫煙同席等)

4 飲酒(飲酒同席等)

5 万引き・窃盗(弁償を含む)

6 金銭強要、恐喝

7 暴力行為

8 器物破損(弁償を含む)

9 指導拒否

10 対教師暴言

11 不正行為

12 携帯電話使用規定違反

13 SNSの不適切使用

14 その他の迷惑行為

服装規定

服装は常に質素、清潔端正を旨として、華美に流れぬ様、本校生徒としての礼儀と品位を失わないように心がける。なお、登校・下校時には制服を必ず着用する事。

1 制服は本校所定のものを着用する。

(1) 夏季の制服は次のとおりとする。

本校所定の半袖シャツを着用する。

(2) 冬季の制服は次のとおりとする。

ブレザー・長袖シャツを着用する。

※防寒服について

① セーター・ベストは学校指定のものとする。

② 必要なときにはジャンバー・コートを着用してもよい。ただし、華美でないものとする。

(3) スカートの長さは、入学に際し採寸した長さを保って着用する。

(4) スカート着用の際は学校指定のハイソックス又は黒タイツを着用する。

(5) トレーナー・パーカー・スウェットスーツ等、指定外のものの着用は不可。

(6) ズボンのベルトは学校指定のものとする。

(7) 衣替えは6月1日・10月1日とする。

2 頭髪は高校生としての身だしなみを保つこととし、パーマ・毛染め等をしない。

3 アクセサリーは禁ずる。(ピアス・ネックレス・ 刺青・タトゥー等)

4 下履きは革靴・運動靴等を使用、上履きは本校所定のものとする。

携帯電話に関する規定

携帯電話を校内に持ち込む場合は『携帯電話使用許可願』を提出する。使用に際しては、以下の「携帯電話使用に関する規定」を遵守する。違反した場合は指導対象となる。

1 授業開始前に電源を切り、所定の場所に預ける。

2 集会及び学校行事等の際にはその場所に持ち込んではならない。

3 SHR時及び清掃時は使用してはならない。

4 教室以外(廊下・階段等)では使用してはならない。

5 校内のコンセントを使用して携帯電話に充電してはならない。

アルバイト規定

アルバイトは保護者の同意のもとに学校に許可願を出し、学校生活、学業成績等に支障をきたさない範囲で実施する。ただし、生活に乱れが生じた者、成績不振の者、規定に違反した者は許可を取り消す。

許可証(表)

アルバイト許可証

1.学年組番

2.氏名

3.事業所名

4.アルバイトの条件

(1)期間

(2)時間

(3)その他

上記のアルバイトを許可する。

令和 年 月 日

茨城県立結城第一高等学校長

印

アルバイトの許可を受けたものは、必ずこの証を所持し必要なときには関係職員に提示する。

アルバイトが終了したとき必ず担任にこの証を返却する。

勤務時間中は誠意をもって作業に従事し、事故をおこさぬよう注意する。

作業にあっては、事業所の規則をよく守り、本校生徒の自覚と本分をよくわきまえる。

自転車及びバイク通学規定

1 自転車通学に関する規定

(1) 自転車通学を希望する者は、自転車通学許可願を提出して許可を得る。

(2) 通学用自転車には所定のステッカーを貼付し、自転車点検を受ける。

(3) できる限り、任意保険に加入する。

2 バイク通学に関する規定

(1) 自宅から学校までの距離が約10km以上の者を対象とし、第2学年より許可する。

(2) 運動部に所属し、かつ自宅から学校までの距離が約7km以上の者については、生徒指導部で検討の上、第1学年の9月からバイク通学を許可することができる。ただし、退部した生徒又は運動部に参加していない生徒については、この許可を取り消し、(1)の規定に準じて取り扱うものとする。

(3) 自賠責保険の他、任意保険にも加入しなければならない。

(4) 通学用バイクは排気量50㏄以下とし、着用するヘルメットはフルフェイスとする。

(5) 自動二輪免許を取得した者はバイク通学を許可しない。

(6) 通学用バイク及びヘルメットには所定のステッカーを貼付する。また、バイク点検及び講習を受ける。点検の結果整備不良のものは許可を取り消す場合がある。

(7) 許可されている者は年2回、免許証を提出し、確認を受ける。

3 自転車及びバイクの事故・違反について

交通法令または学校で定めた規則に違反した者または人身事故・物損事故を起こした者については、バイクによる通学を取り消す場合もある。

4 服装に関する規定

(1) 交通安全及び防寒を考慮し、必要なものを着用してもよい。ただし、前記「服装規定」に準ずるものとする。

(2) スカート着用の者については、冬季に限りスカートの下に学校指定の体操服を着用してもよい。

運転免許取得規定

1 対象とする免許・・・・・・原付及び普通車免許(自動二輪車の免許取得はしてはならない。)

2 免許取得開始時期

自動車学校への通学は、第3学年の夏季休業より許可する。ただし、進路が決定した者とする。

3 運転免許証取得許可願の提出時期

入校の1週間前までとする。担任に許可願を提出し、校長の許可を受ける。

4 免許取得上の遵守事項

(1) 受講は放課後または学校が休みの日とする。

(2) 免許証取得後担任に報告する。

(3) 免許証取得後は、卒業するまで普通自動車の運転をしてはならない。

カウンセリング室の活用

高校生には、高校生特有の悩みがあります。本校では、先生と生徒の温かい心の交流の中で諸君の問題解決に努力しています。カウンセリング室では、多くの諸君が相談に来るのを待っています。

庶務規定

1 在学中、戸籍に移動を生じた場合、及び本人、保護者、保証人の住所を変更した場合は、直ちに校長に届け出る。

2 保護者、保証人を変更した場合は、その理由を付して直ちに校長に届け出る。また、改めて誓約書を提出する。

3 病気によって3か月以上欠席する者は医師の診断書を添えて、校長に願い出て、許可を受け休学することができる。休学の期間は3か月以 上2年以内とする。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、1年を限ってその期間を延長することができる。

4 欠席、遅刻、早退の際は、直ちに担任教師に連絡する。

5 忌引の際は、忌引届を提出する。

父母………………7日 祖父母、兄弟姉妹………………3日 曾祖父母、伯叔父母……………1日

6 定期券購入のため、通学証明書の交付を受けようとする者は、所定の用紙に必要事項記入の上、事務に提出して、交付を受ける。

7 「学校学生生徒旅客運賃割引証」は、所定の用紙に必要事項を記入し、担任教師の承認を得て、交付を受ける。

8 諸会費は、指示された期間に必ず納入する。

9 証明書等の交付を当日受けようとする者は午前中までに所定の申込みをする。

10 生徒が校舎もしくは学校の物品をき損又は約失した場合には、その情状により、その全部又は一部を弁償させることがある。

図書館利用規定

1 利用時間

(1) 生徒休業日を除き、8:50から17:00とする。

(2) 長期休業中は別に定める。

2 入退室

(1) 入室中は静かにし、他の迷惑となる行為をしてはならない。

(2) 入室中は室内の整理、整頓に留意する。

(3) 退室の際は椅子をもとに戻す。

(4) 室内の備品を無断で持ち出さない。

(5) 入室中は常に係の指示に従う。

(6) 室内での飲食は禁止する。

3 閲覧

(1) 図書及び資料を破ったり汚したりしないよう留意する。

(2) 読み終わった図書及び資料は必ずもとの位置に戻す。

(3) 閲覧に際しては常に衛生に留意する。

4 貸出

(1) 借りたい本を司書室に持って行き、手続きをして借りる。

(2) 図書の貸出は1人3冊までとし、期間は14日間とする。長期休業中は別に定める。

(3) 図書返却の際は司書室に持ってくる。

(4) 辞書、年鑑、雑誌その他利用度の高い図書は持ち出しを禁止する。

(5) 借りた図書の又貸しを禁止する。

(6) 借り受けた図書を紛失及び破損した場合は弁償する。

5 パソコン利用について

(1) 図書館のパソコン利用上の注意事項をよく読み利用する。

(2) 利用者ノートに学年・組・氏名を必ず記入してから利用する。

(3) パソコン利用時間は30分以内で終了する。

6 その他

(1) 図書館利用規定を守らない者に対しては利用を禁止することがある。

(2) 図書館利用者は常に図書委員に協力的でなければならない。

(3) 図書及びその他資料の購入を希望する場合は係に申し出る。

合宿規定

1 合宿を行う部活動等の指導者は、合宿所を使用する1週間前までに「合宿計画書」・「合宿所使用許可願」に必要事項を記入し、特別活動部長を経て校長に提出し、許可を受ける。

2 合宿計画書には次の事項を記入する。

(1) 団体名 (2) 目的 (3) 期間 (4) 場所 (5) 日程 (6) 合宿者・学年・氏名 (7) 経費 (8) 指導者 (9) 代表者氏名

3 合宿参加者は、必ず保護者の承諾書を顧問教員に提出する。

4 合宿終了後は、「合宿所使用報告書」に必要事項を記入し、特別活動部長を経て、校長に提出する。

5 合宿中、次の事項を厳守する。

(1) 技術の向上と共に、自主的な集団生活訓練の場であることを考え、指導者の指示のもとに規律ある生活をする。

(2) 合宿所の清潔、整頓に努め、清掃は掲示された指示事項を確認の上、相互に協力して行う。

(3) 建物、器具等は大切に取り扱う。

(4) 所属施設設備等の破損、紛失及び汚染に関しては必ず当該団体において弁償の上引き継ぎを行う。

(5) 火災、盗難等の事故防止のため、火気、貴重品の管理その他後片付けについては当番を定め、十分に注意する。

(6) やむをえず平日に合宿を行う際には授業等に支障のないようにする。

6 合宿中、上記の規定に違反した場合は中止させることができる。

7 校外合宿の際は、県への届け出を必要とする。

健康管理について

1 日常の注意

(1) 規則正しい生活をし、睡眠、栄養などにも注意する。

(2) 適当な運動を行い、精神の鍛錬と体力の充実を図る。

(3) 手を洗い、うがいをする習慣をつける。

2 保健室の使用

原則として、学校管理下、及び登下校中におきた負傷や病気の時に利用する。

3 健康診断

(1) 定期の健康診断は必ず受け、疾病の早期発見をはかる。

(2) 事前の健康調査の記入は正確に行う。心臓疾患や再発しやすい既往症(腎炎、結核など)は特に詳しく記入する。

4 事後措置

(1) 各科検診後、治療勧告カードを配布された時は、直ちに受診し、定められた期日までにカードを学級担任に提出する。

(2) 他に伝染するおそれのある病気は、特に治療を徹底的に行う。

(3) 視力が低下しているものは、医師の検眼を受け、正しい眼鏡を使用する。

5 感染症

本人又は家族、同居人に感染症が発生した場合は、学校に届け出、医師の指示のあるまで登校しない。(出席停止となり欠席にはならない)

6 日本スポーツ振興センター災害共済給付

(1) 学校管理下、及び通常の経路を登下校途中の負傷、死亡の場合、給付が認められる。

(2) 給付を受けたい時は、養護教諭に申し出て、所定の用紙をもらってから、医療を受ける。やむをえない事情で先に医療を受けた時は、すぐ届け出る。

(3) 治療完了後すみやかに医療等の状況を養護教諭に提出する。

空調機器使用規定

1 使用期間 原則として6月1日から9月30日までとする。

2 対象教室 各普通教室9室・学習室1室・講義室4室・外国人生徒支援ルーム1室

3 使用基準

(1) 設定温度は原則26~28℃とする。ただし、湿度等を考慮し健康も配慮した室温となるように、設定温度を変更することができる。また、同時に扇風機を使用する。

(2) 使用時間は、原則として午前8時40分から授業終了時までとする。

(3) 授業以外に使用する場合は、事前に保健厚生部長と協議をする。

(4) 著しい猛暑の場合は、生徒の健康を配慮し、教頭並びに保健厚生部で協議の上、使用期間外に使用できる。

4 使用方法

(1) 授業日は、職員室の集中コントローラーで運転・停止・温度設定を行う。

(2) 特別教室での授業、体育の授業等で教室を使用しないときも、電源は切らず節電に努める。なお、その際に窓・ドアを閉め冷気が逃げないようにする。

(3) 授業日以外に補習・課外等で個々の教室を使用する場合は、担当教員が運転・停止を行う。

(4) 国または県の節電計画や指示、命令があった場合には、それに従い必要に応じて使用について対策を講じることとする。

ストーブ使用上の注意

1 使用期間 12月1日~3月終業日まで

使用時間 8:40~11:40(第3限目まで)

※ 天候に応じて使用時間を延長する場合がある。

2 ストーブを故意に破損させた場合は、実費弁済とする。

3 ストーブの上や周囲にゴミ・荷物を絶対に置かないこと。

4 使用上の注意に違反したときは、使用を禁止する。

5 ストーブ当番の仕事

① 給油は週1回(金曜日の清掃時)とし,外倉庫に灯油タンクを取りにいくこと。

② 給油後は、タンクを元の場所へ必ず戻すこと。

③ 登校時に、職員室からコードを取り点火すること。

④ 3限目終了後に、コードを職員室へ返却すること。

⑤ 設定温度を20℃とし、休み時間ごとに換気を行うこと。

※ 燃料がなくなっても、次の給油日まで補充しないので温度や使用時間を守ること。

年間行事予定

4月 始業式 入学式 生徒対面式 創立記念日(19日) 身体測定 定期健康診断

5月 PTA総会 生徒総会 中間考査 クラスマッチ

6月 期末考査 三者面談

7月 野球応援 終業式 夏季休業

8月 学校説明会

9月 始業式

10月 中間考査

11月 文化祭(隔年)、体育祭(隔年) 茨城県民の日 (13日)

期末テスト

12月 修学旅行 生徒会役員選挙 終業式 冬季休業

1月 始業式 学年末考査(3年) 三者面談(1.2年)

2月 学年末考査 (1・2年)

3月 卒業式 終業式 学年末休業

奨学生制度について

1 奨学生の種類と奨学金

(1) 茨城県育英奨学資金 月額18,000円

(2) 茨城県高等学校等奨学資金 月額18,000円

その他にも奨学制度が複数ある。

2 申請資格

(1) 茨城県内居住者の子弟であること。(人物、学業成績、家計状況等の審査基準がある)

(2) 茨城県内居住者の子弟であり、勉学意欲にとみ、経済的理由により修学が著しく困難な者。

3 奨学金の返還

(1) 茨城県育英奨学資金は、貸与終了6か月経過後10年以内に貸与を受けた総額を半年賦又は年賦で返還する。

(2) 茨城県高等学校等奨学資金は、貸与終了6か月経過後20年以内に貸与を受けた総額を半年賦又は年賦で返還する。

※ その他の奨学制度については、案内が届き次第募集する。詳しくは係に相談すること。